調査方法シート

【各構造共通】

|

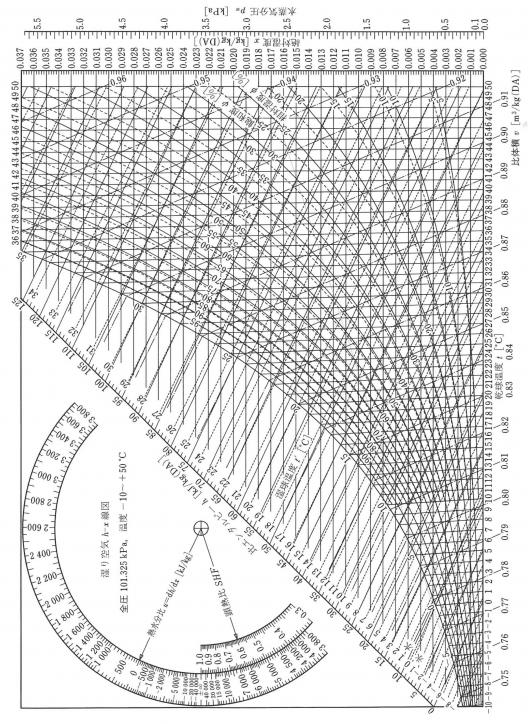

1.結露とは「転載の承諾を得られなかった箇所に網掛けをしております。」 これらの空気の状態変化は、「湿り空気線図」から読み取ることができる。結露被害は、この結露水が適切に処理されず、湿潤状態が続いたり含水率が上昇したりした場合に生じる問題である。 住宅では、他の用途の建物に比べ生活の中で発生する水蒸気の量が多い。主な発生源として、人体から発散されるもの、炊事・入浴・洗濯等の生活行為上発生するもの、開放型暖房器の使用により発生するもの等がある。 最近の住宅は、省エネルギー等を目的に断熱効果を高め気密化される場合が多く、計画的な換気が行なわれない限り生活の中で発生する水蒸気を外部に排出することはむずかしい。 また、竣工直後には建材からの放湿により発生する水蒸気量が多い。特に鉄筋コンクリート造の場合は、気密性が高いことや水分放散等により竣工直後の結露(初期結露)が発生しやすい。  壁体の温度分布と湿り空気線図の見方(chord作成) |

|

湿り空気線図(引用2) 湿り空気線図(引用2) |

|

| 湿り空気線図は、空気の状態や熱的な変化を表した線図であり、結露が発生する露点温度をこの線図から読み取ることができる。 |

|

|

|

|

|

2.発生原因「内部結露」も「表面結露」も発生原因は同様であり、以下の条件のいずれか、又は両方が重なって発生する。

|

- 事前確認等

| 現場調査等にさきがけて、発生原因特定のための調査に必要な情報を把握し、調査の進め方の詳細等を検討しておく。 |

|

- 結露の発生状況の確認

|

1.結露発生部位の確認(1)調査方法

(2)注意事項等

|

|

|

||||||||||||

|

「転載の承諾を得られなかった箇所に網掛けをしております。」 熱橋により結露が発生する部位の例(引用6一部加筆) |

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||

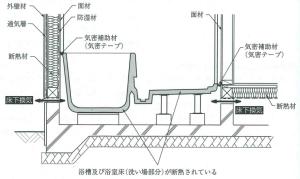

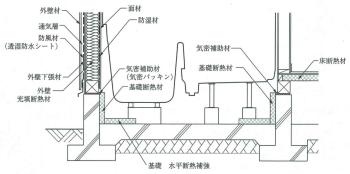

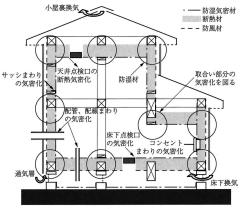

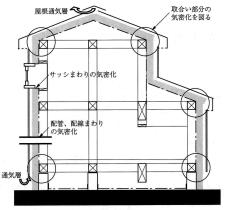

住宅の断熱工法では、木造は充填断熱工法、外張断熱工法のどちらかによる場合が多く、鉄骨造では外張断熱工法、内張断熱工法に加え、外張・内張断熱以外の構法も多く行われており、鉄筋コンクリート造等は内断熱工法と外断熱工法に大別される。下記にそれぞれの工法の概要を示す。(参考6)

■木造、鉄骨造等

|

|

||||||||||||

- 設計内容の確認

|

1.平面計画・断熱設計内容等の確認

|

|

(1)調査方法

(2)注意事項等

|

|

|

|

- 施工状況等の確認

|

1.書類による確認

|

|

(1)調査方法

(2)注意事項等

2.目視等による施工状況の確認(1)調査方法

(2)注意事項等

|

|

|

- 使用・メンテナンス状況の確認

「4 使用・メンテナンス状況の確認」によるほか、以下の確認を行う。

|

1.使用状況等の確認(1)調査方法

(2)注意事項等

|

|

|

- 外的要因の確認

「5 外的要因の確認」による。

- 詳細調査の必要性の検討

「6 詳細調査の必要性の検討」による。

Copyright(C)2013,Center For Housing Renovation and Dispute Settlement Support

掲載内容の無断転載、二次的著作物の作成、商用利用を禁じます。